オーバードライブ・ディストーションの基礎知識

ギターサウンドの基本となる「歪みエフェクター」。

はじめて手にしたエフェクターが歪み系という人も多いのではないでしょうか?

歪み系エフェクターは、オーバードライブ・ディストーション・ファズ・ブースターがありますが、今回はオーバードライブとディストーションの基礎知識をご紹介します。

まずは、オーバードライブとディストーションの音色を聴いてみましょう。

こちらの動画ではEffects Bakeryのオーバードライブとディストーションから5機種を聴き比べています。

聴き比べてみると、それぞれの音色の違いが分かりやすいですね。

こちらはショート動画のため5機種しか出てきませんが、この他にもEffects Bakeryには人気のオーバードライブとディストーションがあるので、後ほどご紹介していきます。

CONTENTS

- 歪みとは?

- オーバードライブ・ディストーションの違い

- オーバードライブ・ディストーションの共通コントロール

- Effects Bakeryのオーバードライブとディストーション

- オーバードライブ・ディストーションを楽しもう!

歪みとは?

一般的にオーバードライブとディストーションエフェクトの歪みは、真空管アンプで作る歪みに近いサウンドとなるように作られていると言われます。

では、真空管アンプの歪みとは何でしょうか。

なぜ真空管アンプが歪むのか、それはインプットレベル(プリアンプVol)でギターシグナルを過大に増幅した結果、生まれたものなんです。

過大な増幅(オーバードライブ)は、ギターサウンドにクリップと呼ばれる波形の歪み(ディストーション)を生みます。波形が歪むことで生まれるのが真空管アンプの歪みです。

綺麗なままの歪んでいない波形の例です。これが歪むとどのようになるか見てみましょう。

真空管アンプでは、このオレンジの波形のように、波形の先端(音量が大きい部分)の形が変わります。このように、元の波形が変わることを「歪む」と言います。このピンクの部分は、アンプの入力の上限付近で、これを超えるシグナル(青線)が入力されると、赤線のように歪みます。これをクリップと言います。

オーバードライブやディストーションエフェクトは、別の方法を使ってこのクリップされた波形を作りました。

それが、クリッピングやクリッパーと呼ばれる回路です。写真のエフェクター内部の左端にある、透明なパーツの部分がクリッピング回路です。簡単に言えば、ある一定のレベルを超えたシグナルをカットしてしまうのがクリッパーです。これには通常ダイオードというパーツを使用します。

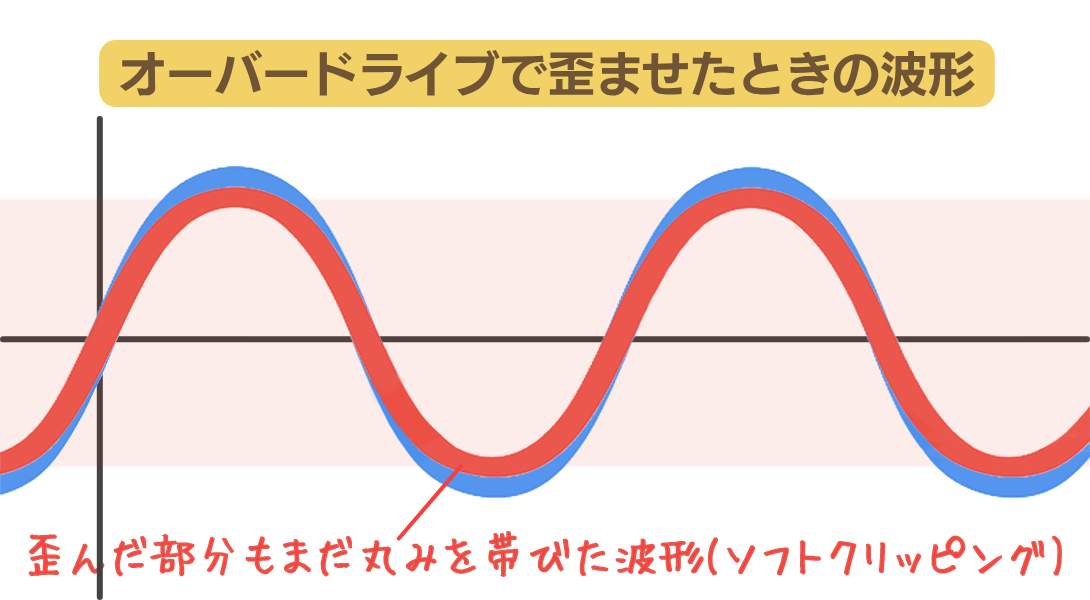

オーバードライブでは、真空管の歪みに近い、「歪んだ部分もまだ丸みを帯びた波形」となるようなサウンドにすることが多いんです(ソフトクリッピング)。

激しく歪ませたディストーションでは、この赤線のように、歪んだ部分が直線となってばっさりと先端がカットされたような波形となることがあります(ハードクリッピング)。

また、Opampやトランジスタという、エフェクターの内部で増幅を行う(アンプで言えば真空管に当たる部分)自体も過大入力するとクリップします。クリッピング回路とトランジスタやOpamp自体のクリップも加わり、様々な歪みを作るのがオーバードライブやディストーションです。

オーバードライブ・ディストーションの違い

オーバードライブとディストーションは、どちらも基本的な構造は共通しています。 インプットから入ったシグナルを増幅し、クリッピング回路を通して歪みを作ります。オーバードライブとディストーションの違いは、歪みの強さの違いや音色自体の特性の違いと言えます。

ソフトクリッピングとハードクリッピングの違いは一目瞭然ですが、単純にオーバードライブはソフトクリッピング、ディストーションはハードクリッピング、と分けられるものではありません。実際はソフトクリッピング~ハードクリッピングを行き来するように音色を調整します。強烈な歪みを作る場合はハードクリッピングのような波形になることが多いですが、ディストーションでも歪みを少なくするとオーバードライブ的なソフトクリッピングの波形です。

・オーバードライブ

オーバードライブは、どちらかというと弱めの歪みで、真空管アンプのプリアンプボリュームを上げてアンプが歪んだときのサウンドに近い音色のものが多くあります。

また、アンプを「オーバードライブさせるため」のエフェクターとして使われることもあります。その場合、オーバードライブエフェクターはあまり歪みを加えず、アンプの歪みと合わせて使うことを前提にしたものもあります。クリッピング回路を使わない場合もあります。

・ディストーション

ディストーションは、オーバードライブと比べると強い歪みを作るために使われることが多いです。激歪みと呼ばれるメタルサウンドのディストーションから、真空管アンプヘッドが十分に歪んだ程度のものなど、ディストーションにもいろいろな種類があります。

例えば、このANODIZED BROWN DISTORTION 4Kのようにほとんどオーバードライブなトーンから激しいディストーションサウンドまでを1台で作るようなペダルもあります。ですが、基本的にディストーションはオーバードライブよりも歪みが強く、鋭い音色を持つものが多いと考えると分かりやすいと思います。

オーバードライブ・ディストーションの共通コントロール

オーバードライブとディストーションは構造が近いこともあり、よく搭載されるコントロールノブも共通するものがあります。

●Volume(Level等):全体の音量を調整するコントロールです。

●Gain(Drive・Overdrive・Distortion等):歪みの強さを調整するコントロールです。

●Tone(Treble・Filter等):音色のバランスを調整するコントロールです。一般的なToneコントロールは音色の高域成分をコントロールします。

Effects Bakeryのオーバードライブとディストーション

・Bagel Overdrive

最もスタンダードなオーバードライブです。TS系という定番のオーバードライブのスタイルで、明るく分かりやすいサウンドが特徴です。簡単にオーバードライブらしい音色を作ることができます。

・あんバターコッペドライブ

トランスペアレントと呼ばれるタイプのオーバードライブです。トランスペアレント=透明という意味です。オーバードライブ自体がギターやアンプの音色を大きく変えることがないというオーバードライブです。あんバターコッペドライブの場合、トランスペアレント系の中では珍しく、強く歪ませることもできます。

・MECHA BAGEL OVERDRIVE

Bagel Overdriveをセルフモディファイし、ハンドメイドオーバードライブのような特性にしたバージョンです。TS系という基本的な形は変わっていませんが、音色が繊細になり、少し音量も下がって聴こえると思います。アンプと組み合わせて音を作っていくスタイルです。

・Croissant Distortion

プレキシと呼ばれるロックサウンドを作るクラシックなギターアンプの持つサウンドを基本にしたディストーションです。一般的なディストーションよりも柔らかなサウンドで、オーバードライブとディストーションの中間のような音色を作ることもできます。

・スグル食品のビッグカツディストーション

より激しく強く歪ませることのできるディストーションです。ポストロック系のサウンドやシュレッドな音色を作ることができます。個性的で独特な歪み方が特徴です。

・KAMOME DISTORTION

クラシックな定番ディストーションサウンドを作ることができます。RAT系という、ディストーションの中では最もスタンダードなスタイルのサウンドで、歪みを下げてアンプと合わせたり、強く歪ませて分厚いサウンドを作ることができます。

・MECHA CROISSANT DISTORTION

Croissant Distortionをセルフモディファイし、より激しい歪みを作るようの調整されたバージョンです。アグレッシブで厚みのあるディストーションサウンドで、ハードロック系の音色もカバーします。

オーバードライブ・ディストーションを楽しもう!

このページではオーバードライブとディストーションの基礎知識についてまとめてみました。

「この2つのエフェクターの仕組みや違いは分かったけど、歪み系エフェクターって実際どんな風に使えばいいの?」という方は、こちらの動画をご覧ください。

こちらの動画ではEffects Bakeryのエフェクターで、歪み系エフェクターの使い方・組み合わせ方について解説しています。

各ノブの動きにともなう音の変化や、他のエフェクターとの組み合わせなど、歪み系エフェクターの使い方の基本が分かります!

歪み系エフェクターを使いこなして、ロックなサウンドを楽しみましょう!